Osman et Ayana ont tous les deux

vécus à Mogadiscio. Ils ne se connaissent pas, mais ils ont en commun

d’avoir connu la musique somalienne sous l’ère Siad Barre. Si l’un a fui

le pays après la guerre civile de 1991, l’autre y vit toujours

aujourd’hui. Ils gardent dans leurs souvenirs, l’image d’une ville

festive et riche en cultures. Les divers conflits ont effacé beaucoup de

traces de cette « belle époque », mais pas leurs témoignages.

« Vivre à Mogadiscio c’était le paradis !

», Osman Aden Khalif ne mâche pas ses mots. Sous le régime militaire du

général Siad Barre (1969-1991), il a vécu quelques-unes de ses plus

belles années en Somalie. Les terrasses de café étaient remplies, les

fêtards se retrouvaient dans les théâtres et les hôtels, les chansons du

Dur Dur Band envahissaient les ondes. En se remémorant ces doux

souvenirs, Osman ne peut s’empêcher de sourire. Désormais installé en

Belgique, il a accepté de nous raconter sa version de Mogadiscio. Ne

parlant pas français, il a demandé à son neveu Ilyas Ibrahim de

s’improviser traducteur le temps de l’interview. Ce dernier nous a donné

rendez-vous avec son oncle à Molenbeek-Saint-Jean, au sein de l’ASBL Horizon Sud dont il est le président.

Bonjour Osman ! Pouvez-vous vous présenter s’il vous plaît ?

Je m’appelle Osman Aden Khalif, je suis

né à Mogadiscio le 1er octobre 1958. J’ai beaucoup bougé dans ma vie.

J’ai vécu en Somalie, en Corée du Sud, en Italie, en Belgique…

Quel souvenir gardez-vous de Mogadiscio avant la guerre civile de 1991 ?

C’était vraiment bien ! Une superbe

ville. Mon enfance était radieuse, c’était une autre époque, une autre

génération. Mon père était commerçant et ma mère était au foyer comme

beaucoup de mères somaliennes. Je me rappelle d’une belle jeunesse. Que

ce soit au niveau de l’éducation, la santé, tout était très encadré à

l’époque. Aujourd’hui, tout a changé avec la guerre civile. Nous vivions

vraiment bien, surtout au début de l’ère Mohamed Siad Barre.

La musique avait-elle une place importante à cette époque ?

Complètement ! Je n’étais pas le plus

grand fan de musique, mais comme tous les habitants de Mogadiscio, on en

entendait tout le temps. J’avais la vingtaine quand la scène musicale a

vraiment émergé là-bas. Dans les années 1970, la Somalie était un grand

pays à l’échelle continentale. La musique somalienne était très connue

et très appréciée dans l’Afrique de l’Est. Il y avait des compétitions

musicales entre les pays voisins, c’était du sérieux. C’était

généralement le Soudan et le Somalie qui se retrouvaient en finale. Il y

avait de grands chanteurs qui menaient la compétition. Je me souviens

de Mohamed Suleiman Tubeec, par exemple.

Y avait-il beaucoup de concerts dans la capitale ?

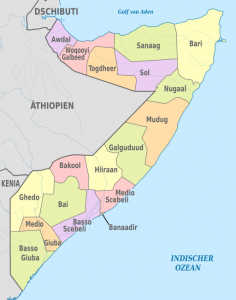

Oui, mais pas seulement à Mogadiscio. La

Somalie est composée de dix-huit régions, il y avait des groupes

d’artistes connus à l’échelle nationale. Ils partaient à travers tout le

pays pour jouer. Le point de départ de ces tournées était généralement

au nord du pays, dans une ville portuaire qui s’appelle Berbera.

Le Dur-Dur Band, cela vous parle ?

Ah oui ! Mais ça se prononce « Dour-Dour »

(rires). Ils passaient tout le temps à la radio. Cela fait longtemps

que je n’ai pas écouté ça !

Vous voulez en écouter ?

Ce serait super ! Allez-y !

(Nous mettons la chanson « Fagfagley »)

Nous n’avons qu’une seule langue

officielle qui est le Somali, mais il y a plein de dialectes en Somalie.

Un nordiste avait souvent du mal à comprendre un sudiste. Et le Dur-Dur

Band avait plutôt tendance à chanter en langue sudiste.

Mais vous comprenez les paroles ?

Oui, parfaitement (rires). C’est une

chanson d’amour, et l’homme qui chante est en train de vanter sa

bien-aimée en la qualifiant de perle rare. Il la décrit comme une femme

très dynamique, et à l’époque, l’émancipation des femmes était peu peu

commune. Dans la chanson, le chanteur raconte qu’elle serait même

capable de conduire une voiture, tellement elle est parfaite.

Ah oui ça fait un peu vieux jeu dit comme ça ! Les femmes avaient-elles leur place dans la musique ?

Absolument ! Il y avait la chanteuse

Magool, par exemple. On l’appelait « la voix douce ». Elle avait la plus

belle voix de tous les artistes de l’époque. Il y avait aussi Maryam

Mursal qui chantait avec l’orchestre national Waaberi. Quelques

chanteuses étaient réputées à l’international. Maryam Mursal en faisait

partie. Elle était sous contrat avec le label de Peter Gabriel, Real

World Records.

Et fin 80, Mogadiscio c’était toujours le paradis ?

Non non non ! Le niveau de vie avait

baissé de manière considérable à la fin de la décennie. La « belle

époque » était finie.

Vous avez vécu la guerre civile de 1991 ?

Oui, mais je n’ai pas pris le fusil,

heureusement. Je ne faisais pas partie des membres rebelles non plus. Il

y avait des exodes dans tous les sens. Certains se sont orientés vers

la mer. Les gens quittaient la capitale pour la province. Tout le monde

allait dans sa tribu. J’ai d’abord quitté Mogadiscio pour le nord quand

le régime de Mohamed Siad Barre est tombé en janvier 1991. Puis, j’ai

quitté le nord parce que ça chauffait trop, et je suis allé au sud. On

partait comme on pouvait, parfois à pied. J’ai définitivement quitté le pays en 1998.

Selon vous, la guerre civile a-t-elle effacé le patrimoine culturel somalien ?

Non ! Certes, La guerre a déstructuré le

pays, mais la danse, la musique et tout le patrimoine culturel perdure.

Les Somaliens sont toujours très proches de leurs traditions, leur

musique. C’est effectivement moins encadré, mais vous allez découvrir

que rien n’a disparu en cherchant bien.

Que pensez-vous de l’état actuel du pays ?

La Somalie était considérée comme étant

le paradis sur terre des pays africains des années 1960 aux années 1980.

C’est le pays d’Afrique qui a la plus grande côte maritime. Il y a deux

fleuves, le pétrole, le gaz naturel, du bétail, … La Somalie était un

pays riche. Aujourd’hui, la réputation de la Somalie est négative, mais

il faut nuancer certaines choses. Dans les médias, on nous parle que des

pirates et des terroristes. En fait, pas mal de pays, surtout les pays

limitrophes, ont profité du chaos somalien après la chute de Mohammed

Siad Barre. Chaque pays a, à sa manière essayé de voler les ressources

du pays. Quand vous voyez des bateaux de pêche industrielle se ramener

sur vos côtes et vider le fond marin, c’est normal de riposter. Et la

riposte ça a été la piraterie. La culture et les bonnes choses qui

émanent de la Somalie ne sont pas visibles au niveau international.

C’est vraiment dommage !

Qu’est-ce que vous ressentez quand vous apprenez que des amateurs de musique s’intéressent à celle de la Somalie ?

Je suis agréablement surpris pour tout

vous dire. Je pensais pas qu’un Européen viendrait un jour m’interviewer

sur le sujet. C’est génial de montrer une face un peu oubliée d’un

pays. Tout à l’heure, j’étais étonné quand vous êtes rentré dans la

pièce parce que je pensais que vous seriez africain (rires). Je suis

encore plus content qu’une personne étrangère à nos coutumes s’intéresse

à la musique somalienne. Merci beaucoup !

Exit la

Belgique, direction Mogadiscio maintenant. Ayana Abdi vit encore dans la

capitale somalienne. Elle y est née en 1975, mais contrairement Osman

Aden Khalif, elle est toujours restée dans la région de la Corne de

l’Afrique. Travaillant pour des ONG en tant que médecin, elle espère

qu’un jour Mogadiscio pourra redevenir « la perle de l’Océan Indien ».

Nous l’avons contactée via son fils, qui

lui, habite près de Liège, en Belgique. À l’instar de la précédente

interview, ce dernier a accepté de s’inventer traducteur le temps d’un

appel vidéo.

Ayana Abdi (à droite) et son fils © Abdinasir Hussein Dahir

Bonjour Ayana ! Comment ça va à Mogadiscio ?

Pour l’instant ça va, même si c’est

compliqué de temps en temps. Un jour, tout peut très bien aller. Le

lendemain il peut y avoir une bombe qui explose, un attentat, un

enlèvement, …

Aujourd’hui par exemple, tout va bien !

Que faîtes-vous à Mogadiscio ?

Je travaille comme médecin dans une

clinique et à domicile. Je suis également en contact avec des ONG sur

place afin d’améliorer la situation sanitaire.

Cela fait combien de temps que vous vivez ici ?

Depuis que j’y suis née (rires), c’est à

dire en 1975. J’ai fait mes études de médecine à Mogadiscio, j’ai

toujours voulu y rester.

La ville a dû changer considérablement ?

Pendant le début de l’ère Siad Barré,

c’était paisible ! On sortait beaucoup. On allait au théâtre, au cinéma,

dans les stades de foot.

Les concerts aussi ?

Oui, bien sûr ! J’étais une habituée du

Théâtre National. C’est là que la plupart des grands artistes se

produisaient. Je me souviens qu’il y a eu le Dur-Dur Band, Waaberi,

Magool, notamment. Je suis nostalgique de ces années-là. À partir de

1991, tout est parti en fumée. Il y a des bombardements et le Théâtre

National a d’ailleurs été détruit.

Malgré la guerre, tu es quand même restée ?

Oui ! Mon père a emmené mes frères et

sœurs se réfugier en Europe. Avec ma mère, on a décidé de rester à

Mogadiscio. On avait des amis à Djibouti et au Somaliland. Dès que ça

chauffait trop ici, on s’exilait chez eux un petit temps.

Pour revenir à la musique, les Somaliens écoutent encore aujourd’hui des groupes de l’époque ?

Absolument ! Même si la plupart des ces

artistes ne sont plus de ce monde aujourd’hui, ils sont toujours très

écoutés. Sur Youtube, on retrouve pas mal de sons. C’est la fierté

nationale d’avoir eu des musiciens comme eux.

Y a-t-il encore une scène musicale à Mogadiscio ?

La culture musicale ne s’est pas effacée

malgré les conflits. Il y a des nouveaux artistes qui sont en train

d’émerger en ce moment. Un peu partout dans la ville, des concerts

s’organisent discrètement, à l’abri des regards. Dans des caves ou des

lieux tenus secrets. Il faut faire très attention avec cela. Depuis des

années, les évènements musicaux sont malheureusement interdits.

On est loin de la « belle époque » en effet !

La mentalité a complètement changé depuis

! Avant, tu pouvais aller à la plage en maillot, maintenant, tout le

monde te regarde de travers si tu montres un peu de ta peau.

Ton fils arrive à venir te voir de temps en temps ?

On a une tradition chez nous les Somalis,

c’est que les enfants doivent de temps en temps revenir au pays. C’est

ce qu’on pourrait appeler le retour au bled pour les enfants partis

vivre à l’étranger (rires). C’est surtout pour leur faire comprendre

qu’ils ont de la chance. Je vous assure que ça marche à chaque fois.

(Son fils approuve) : « Je suis revenu en 2006, c’était un choc. La liberté, c’est quelque chose qui leur est étranger maintenant ».