Transition écologique : la piste de la captation du CO2

36,44 gigatonnes. C’est la quantité de dioxyde de carbone (CO2) relâchée en 2019 dans l’atmosphère. Un chiffre gigantesque, au regard du dérèglement climatique qui est en train de s’accélérer. Pour éviter les conséquences désastreuses d’un réchauffement planétaire supérieur à deux degrés, les experts du Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) préconisent une palette de solutions. Parmi celles-ci, on trouve des technologies de captation, de stockage et de recyclage du CO2, principal gaz à effet de serre. Des techniques qui s’appliquent principalement aux secteurs de l’énergie et de l’industrie lourde, mais qui font débat, notamment sur la place à leur accorder dans la transition écologique.

« Dans les régions polaires, on se rend compte que ce qui se passe est absolument dramatique. » Ce constat, c’est Célia Sapart, climatologue et ancienne chercheuse à l’Université Libre de Bruxelles (ULB) et au FNRS, qui le dresse. Durant 13 années, Célia Sapart est partie en mission dans les régions de l’Arctique et de l’Antarctique pour y étudier le rôle de l’être humain sur le réchauffement climatique.

Mais en 2017, observant avec impuissance la situation catastrophique des régions polaires, elle décide de changer de cap. « J’ai eu une longue période de remise en question. En rentrant de ma dernière expédition, je ne trouvais plus de sens à ce que je faisais vu l’urgence de la situation climatique, donc j’ai décidé de faire un grand virage et me suis dit que j’avais vraiment envie de me concentrer sur les solutions, car chaque jour compte désormais », raconte-t-elle.

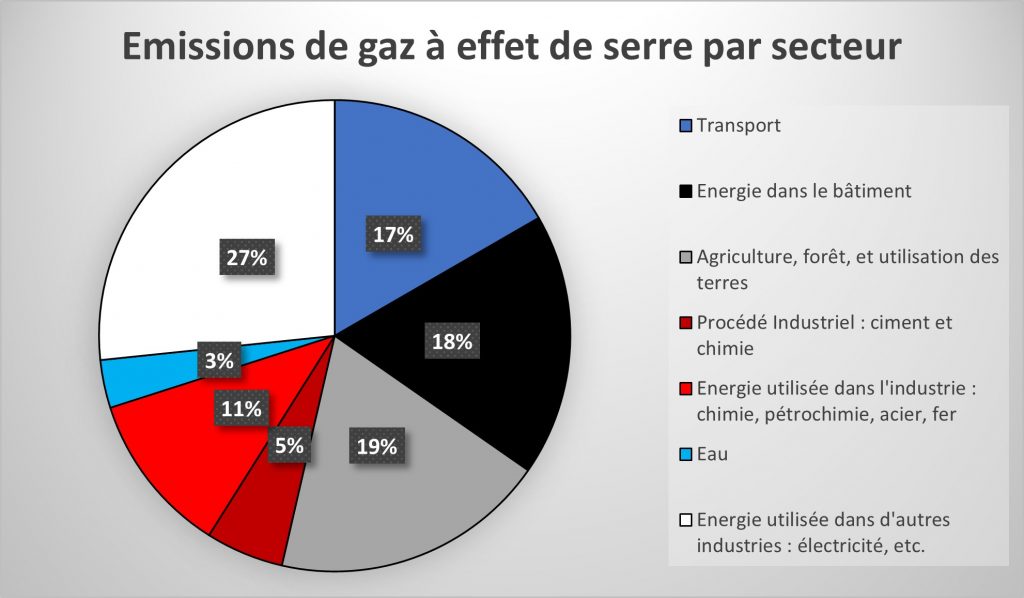

Pour retrouver du sens à ce qu’elle faisait, Célia Sapart s’est demandé quels étaient les défis les plus urgents et compliqués à relever. Pour elle, c’est dans les industries les plus polluantes, par exemple l’industrie lourde (acier, ciment, fer, chimie et pétrochimie), que la transition écologique sera la plus difficile. « Je ne connaissais pas très bien ce secteur. J’avais envie de créer le lien entre la recherche et l’industrie sur le sujet des solutions pour atténuer les changements climatiques. C’est comme ça que je me suis rapprochée de CO2 Value Europe. »

© Célia Sapart – Célia Sapart

CO2 Value Europe est une association internationale sans but lucratif. Son objectif ? Promouvoir la capture et l’utilisation du dioxyde de carbone (CCU). « Mon rôle dans cette association est d’investiguer l’impact climatique des technologies de CCU et de faire connaître et comprendre aux mondes scientifique, économique et politique, ce qu’est le recyclage du CO2. Mon rôle est aussi de faire le lien entre la technologie et la climatologie » précise-t-elle.

Le CCU est un exemple, parmi d’autres, de technologies dites à émissions négatives, permettant de retirer le CO2 de l’atmosphère. Ces techniques suscitent depuis de nombreuses années de vifs débats, entre partisans et opposants. Les experts du Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) les évoquent dans ces différents scénarios pour atteindre la neutralité carbone. Mais quelles sont ces technologies ? Sont-elles durables ? Quels enjeux soulèvent-elles ? Quelle place leur accorder dans la transition écologique européenne ? Éléments de réponse dans ce long format.

Les quatre scénarios du GIEC

Avant d’aborder en détail les différentes technologies de captation du CO2 applicables aux industries, il est important de comprendre quelques éléments fondamentaux : l’objectif de neutralité carbone, les différentes stratégies pour y parvenir, le rapport du GIEC ou encore le concept de géo-ingénierie.

Neutralité carbone pour 2050

La réduction drastique de nos émissions de CO2 est un enjeu majeur pour la survie de l’humanité. Dans son rapport de 2018 sur les conséquences d’un réchauffement climatique de 1.5 degrés, le GIEC décrit les impacts d’une augmentation moyenne de la température terrestre au-delà de 1.5 degrés. Accroissement des phénomènes extrêmes (tempêtes, sécheresses, vagues de chaleur…), disparition de la biodiversité, accélération de la fonte des calottes glaciaires et du permafrost, montée des océans, etc. Des effets dramatiques qui menacent la vie sur Terre.

© Jacqueline Schmid (via Pixabay) – Fonte d’un glacier en Alaska.

Malgré la baisse des émissions de CO2 pendant la pandémie de Covid-19, selon l’Organisation des Nations unies (ONU) « le monde continue de se diriger vers une augmentation des températures supérieure à 3°C au cours de ce siècle, bien au-delà des objectifs de l’Accord de Paris qui consistent à limiter le réchauffement climatique en deçà de 2°C et à viser 1,5°C. »

Pour limiter l’augmentation des températures à 1,5°C, le GIEC préconise une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 45% d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 2010. La neutralité carbone doit être atteinte en 2050.

À noter que neutralité carbone ne veut pas dire absence totale d’émission de CO2. Ce concept désigne l’équilibre entre les émissions de carbone et la capacité qu’ont les écosystèmes naturels (forêts, prairies, sols, océans) à les capturer. En d’autres termes, il faudrait arriver à rejeter moins de carbone que ce que la Terre n’est capable d’absorber naturellement (moins de la moitié de nos émissions).

Atténuation et émissions négatives

Pour diminuer drastiquement nos émissions, deux stratégies sont privilégiées : l’atténuation et les émissions négatives.

Les stratégies d’atténuation permettent d’empêcher que les gaz à effet de serre ne se retrouvent dans l’atmosphère. Pour ce faire, il faut, selon le GIEC, opter pour une transition écologique de grande envergure dans l’intégralité des secteurs de la société : transport, industries, production d’électricité, agriculture, etc. Cette transition passe notamment par un abandon progressif des énergies fossiles pour des énergies plus propres (solaire, vent, nucléaire, hydrogène vert…)

Néanmoins, réduire nos émissions ne suffira pas. En effet, le CO2 qui a été émis lors des siècles derniers, s’est accumulé dans l’atmosphère. Il doit normalement y rester pendant des milliers d’années. C’est à cause de cette concentration excessive que la Terre se réchauffe. Selon les chiffres de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), la concentration de CO2 dans l’atmosphère a presque doublé en 200 ans, passant de 280 parties par million (ppm) à l’époque préindustrielle à plus de 410 ppm actuellement.

Ainsi, le GIEC précise qu’il faudra dans un second temps miser sur des techniques à émissions négatives afin de stimuler les écosystèmes naturels et/ou de retirer le CO2 accumulé dans l’atmosphère. Cela passe par élargir les capacités des puits naturels de carbone, via le boisement ou le reboisement, ou via des changements dans les pratiques agricoles permettant une plus grande capture de CO2 par les sols. Il faudrait aussi arriver à capter « artificiellement » ce CO2 via sa capture directe dans l’air avec stockage ou recyclage, ou via la bioénergie avec capture et stockage du CO2.

Quatre scénarios

Pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5 °C, le GIEC a élaboré quatre trajectoires modélisées. Tous ces scénarios misent avant tout sur des stratégies d’atténuation, dans des proportions différentes en fonction des trajectoires carbone mises en place par les Etats.

Par ailleurs, toutes les trajectoires recommandent aussi le recours à des procédés permettant des émissions négatives.

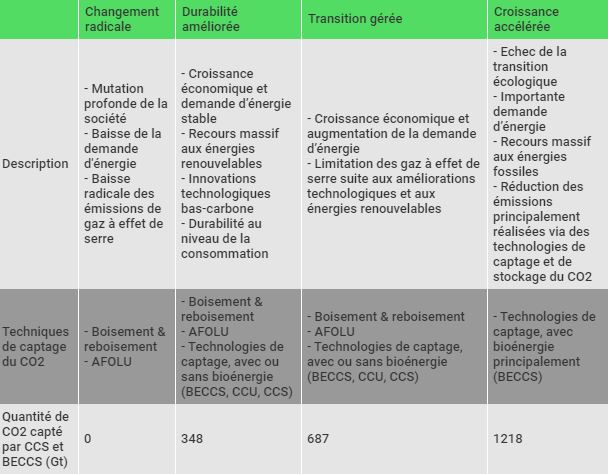

Les quatre scénarios sont résumés dans le tableau ci-dessous.

© Valentin Lecocq – Source : GIEC – AFOLU : changement des pratiques dans secteur de l’agriculture et de la foresterie. BECCS : bioénergie avec captage et stockage du CO2. CCU : capture et recyclage du CO2. CCS : capture et stockage du CO2. Quantité de CO2 capté par CCS et BECCS : cumulée jusqu’en 2100.

Géo-ingénierie

Les techniques permettant de retirer ou de capter du CO2 renvoient à la notion géo-ingénierie climatique. Ce concept est généralement défini par les scientifiques comme l’ensemble des technologies visant à modifier le climat afin de réduire l’impact du dérèglement climatique. Les techniques de géo-ingénierie sont habituellement divisées en deux familles : celles de gestion du rayonnement solaire et celles de captage du CO2.

La première famille renvoie à diverses technologies souvent considérées comme « extravagantes » ou renvoyant à la science-fiction. L’objectif ? Refroidir la Terre via des procédés permettant de réfléchir les rayons du solaires. Parmi les méthodes envisagées, on peut notamment citer l’injection à grande échelle de particules de soufre dans l’atmosphère capables de réfléchir les rayons du soleil.

Considérées comme inefficaces sur le long terme, dangereuses pour la biodiversité et la santé des populations, ou pouvant être utilisées comme arme de guerre, les technologies de gestion du rayonnement solaire ne sont que très rarement évoquées dans les stratégies de la transition écologique. Ainsi, les experts du GIEC n’en font pas mention dans leurs rapports. En Europe, il n’existe d’ailleurs aucun projet d’envergure en cours.

La deuxième famille renvoie au captage du CO2, correspondant en grande partie aux technologies à émissions négatives décrites dans le rapport du GIEC. Dans ce cas-ci, le but est de changer la composition de l’atmosphère en capturant du CO2. C’est cette famille qui va nous intéresser dans ce long format, principalement les techniques plus « artificielles », développées à l’échelle des industries, comme le CCS, le CCU ou la BECCS.

Le CCS (carbon capture and storage)

Le CO2 est le principal gaz à effet de serre. Depuis des décennies, des technologies sont étudiées afin de capter le carbone, soit depuis l’atmosphère, soit à la sortie d’une usine.

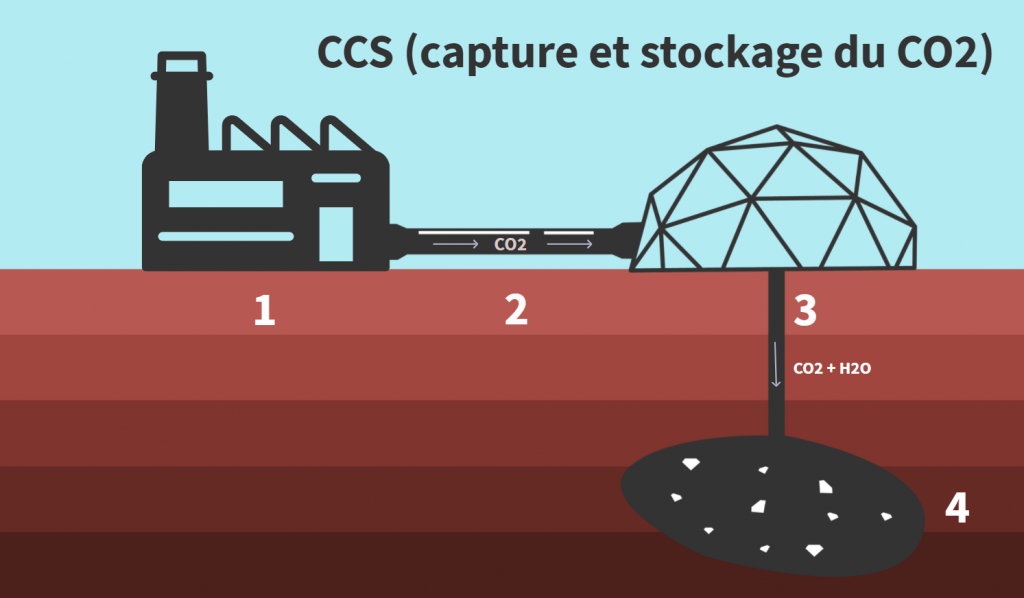

La première de ces techniques est le CCS (carbon capture and storage – capture avec stockage du CO2). Cette technologie est généralement installée au sein d’une usine produisant par exemple du pétrole. Le carbone issu de la combustion des matières premières est alors capté à l’aide d’un réacteur spécifique. Ce CO2 est ensuite transporté le plus souvent par pipeline pour y être stocké en sous-sol à grande profondeur. Après quelques mois, en contact avec l’eau, le CO2 se solidifie.

© Maëlle Winandy & Valentin Lecocq – 1 : captation du CO2 au sein de l’usine. 2 : transport par pipeline. 3 : injection du CO2 (mélangé avec de l’eau) dans le sol. 4 : solidification du CO2.

Actuellement, il existe en Europe une trentaine d’installations CCS à la source, c’est-à-dire captant le CO2 directement à la sortie d’une usine. Certaines ne sont qu’au stade de prototype.

La technologie CCS est, dans le cas présenté ci-dessus, une stratégie d’atténuation, car elle empêche que le CO2 produit par une industrie s’échappe dans l’atmosphère. Elle ne peut ainsi pas être considérée comme de la géo-ingénierie à proprement parler, vu que le CO2 n’est pas directement capturé dans l’atmosphère. Le CCS sera de la géo-ingénierie si le carbone est capturé depuis l’atmosphère à l’aide d’un réacteur spécifique, afin d’y être stocké dans le sol.

À noter que le CCS est intégré au sein d’autres technologies comme les BECCS ou les CCU, qui produisent, elles, des émissions négatives. Il est donc utile de comprendre son fonctionnement.

Capter le CO2

La première étape du CCS est la capture du CO2. Il existe plusieurs techniques complexes pour collecter le carbone. Cette étape du captage est actuellement testée en Belgique, dans une usine de fabrication de ciment, à Lixhe en région liégeoise. Ce projet, baptisé Leilac, a reçu un financement de 12 millions d’euros de l’Union européenne (UE), dans le cadre de son programme européen de recherche et d’innovation « Horizon 2020 ». L’objectif ? Capturer jusqu’à 95% des émissions de CO2 lors de l’étape de combustion de la matière première.

© HeidelbergCement – L’usine HeidelbergCement à Lixhe. La tour à droite de l’image représente le réacteur Calix permettant de capter le CO2.

La technique de captage est testée avec la technologie Calix, nom d’une entreprise australienne spécialisée dans l’invention de procédés durables. « On nourrit la machine avec le calcaire, matière première principale du ciment. Ce calcaire descend dans un tube en acier et est chauffé à très haute température, à 950°C, en seulement quelques secondes. Cela va permettre de capter le CO2 pur qui se dégage du calcaire », explique Audrey Barucchi, directrice de la communication chez Calix. Contrairement à d’autres réacteurs de captation de CO2, celui-ci ne requiert aucun recours à des produits chimiques.

Suite au succès de cette phase pilote, un nouveau projet intitulé Leilac 2 va être lancé cette année. Il s’agira d’une nouvelle étape afin de viser la commercialisation définitive de cette technologie pour 2024. L’enjeu sera aussi de déterminer ce que va devenir le CO2 capté. « Ce que nous sommes en train de faire à Leilac, c’est d’explorer la prochaine étape. Il y a différentes possibilités pour après la capture du CO2. On peut notamment le séquestrer ou le réutiliser. Tout cela nous amène à nous poser de nombreuses questions. Allons-nous stocker le CO2 dans le sous-sol en onshore ou en offshore ? Qu’est que cela implique ? Quelle quantité d’énergie est nécessaire pour séquestrer ou réutiliser le CO2 ? », s’interroge Audrey Barucchi.

Transporter et stocker le CO2

Le stockage du CO2, c’est la spécialité d’Anne De Wit, professeur ordinaire, chercheuse et directrice de l’Unité de Chimie physique non-linéaire à l’ULB. « Dans mon groupe de recherche, on s’intéresse à la technique de la séquestration dans les sous-sols. L’idée est une fois que le CO2 est capturé à la sortie des usines, qu’il soit transporté par pipeline jusqu’à des sites de stockage. Ce sont des poches poreuses à grande profondeur, entre 800 et 1000 mètres, dans lequel on va y injecter le CO2 pour qu’il y reste confiné idéalement pour toujours », explique-t-elle.

Ces sites de stockages sont généralement des anciens puits de pétrole ou de gaz épuisés ou des aquifères salins, qui correspondent à des formations géologiques perméables contenant de l’eau. Trouver des espaces de stockage est un challenge. Il n’est, en effet, pas possible de stocker du CO2 n’importe où. « Il faut des milieux qui ont de grandes capacités de stockage, avec une grande porosité. Les zones qui sont déjà exploitées ne sont, en général, pas très densément peuplées, car il ne faut pas que ça soit dangereux pour les populations en cas de fuite. Il convient aussi de séquestrer le CO2 de manière à ne pas être trop éloignées des usines productrices de carbone, car le transport coûte extrêmement cher. On a donc déjà des forages dans la mer du Nord ou en Islande par exemple », précise Anne De Wit.

Et en Belgique ? Peu probable. La technique de la séquestration n’est pas envisagée. En cause, la présence quasi-exclusive de nappes phréatiques, notamment dans les Ardennes où l’on extrait l’eau pour la boire. Il n’est donc pas prévu d’aller injecter du CO2 dans des eaux potables.

L’enjeu de la technique de séquestration est aussi d’arriver à transformer le CO2 en composés solides avec des réactions de minéralisation. Ces réactions se produisent naturellement dans notre environnement quotidien, comme lors de la formation du calcaire. Cette substance blanchâtre solide, on la trouve par exemple au fond de nos bouilloires et autres machines à thé. Le CO2 se dissout avec l’eau et réagit avec les ions calcium et magnésium naturellement présents dans l’eau. Cette réaction forme le calcaire.

© Valentin Lecocq – Du calcaire au fond d’une théière.

Ainsi, transformer le CO2 en calcaire, et donc en un composé solide, pourrait permettre d’augmenter la sécurité du processus en évitant les fuites. Selon Anne De Wit, il est important de comprendre comment accélérer et favoriser la minéralisation. « Il y a quelques années, des chercheurs américains et islandais ont injecté du CO2 sur le site de Carbfix en Islande. Ils ont suivi l’évolution du CO2 stocké. Ce qu’ils ont constaté, c’est qu’en deux ans, 95% du carbone avaient été minéralisés. C’est extrêmement positif, car cela semble aller bien plus vite que ce que l’on pensait. Est-ce que c’est lié aux techniques d’injection ? Vraisemblablement. Le fait que l’on injecte (avec de l’eau) favorise la mise en contact du CO2 avec les réactifs. Cela va donc beaucoup plus vite que si on laisse simplement le CO2 s’infiltrer », analyse-t-elle. Autre élément encourageant la solidification du carbone, le type de roche géologique souterraine. Une roche riche en ions calcium favorisera les réactions de minéralisation.

Bref, les réactions de minéralisation lors du stockage du CO2 sur le site de Carbfix en Islande sont un peu les mêmes que celles observées dans nos théières. Le CO2 se dissout dans l’eau et réagit avec les ions calcium et magnésium pour former du calcaire solide.

© Carbfix – L’installation Carbfix dans la région de Reykjavik en Islande.

À noter que toutes les étapes des processus de transport et de stockage sont scrupuleusement monitorées pour éviter tout accident. Il faut vérifier qu’il n’y ait pas de fuite, ce qui réduirait à néant les efforts d’empêcher que le CO2 ne se retrouve dans l’atmosphère. Par ailleurs, capter, transporter et stocker du carbone demandent de l’énergie. Il est donc important de s’assurer que chaque technologie soit rentable énergétiquement et ne rejette pas plus de CO2 qu’elle n’en capture.

Le CCU (carbon capture and utilization)

Capter le CO2 de l’air

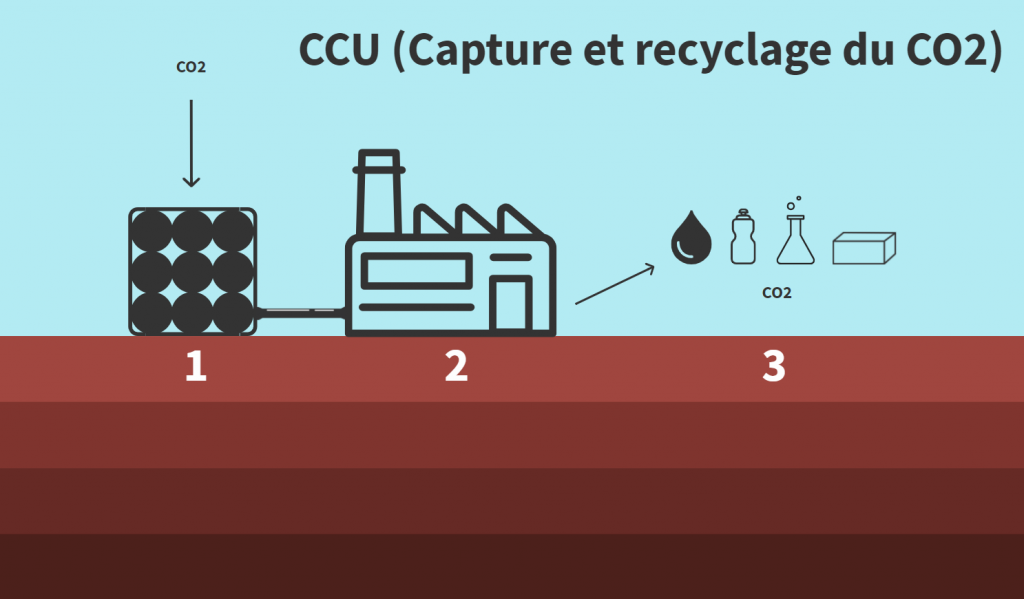

Contrairement au CCS, les technologies de captage et de réutilisation du carbone (CCU) ont comme objectif de recycler le CO2, et non de le stocker dans les sous-sols. En effet, le carbone est dans un premier temps capté, soit à la sortie d’une usine, soit directement dans l’atmosphère. Ce CO2 capté est ensuite réutilisé pour fabriquer toute une série de produits comme des carburants de synthèse, du plastique, des matériaux de construction ou encore des produits chimiques durables.

© Maëlle Winandy & Valentin Lecocq – 1 : captation directe du CO2 dans l’air à l’aide d’un réacteur spécifique. 2 : traitement du CO2 en usine pour fabriquer des produits. 3 : produits à base de CO2 (fuel, plastique, produits chimiques, matériaux de construction).

Si le CO2 est capté directement dans l’air, on est dans le cadre d’une technologie à émissions négatives, c’est-à-dire qui retire du carbone de l’atmosphère. Mais, capter du CO2 de l’air est un véritable défi. Le dioxyde de carbone y est très dilué. C’est un peu comme vouloir capturer une balle de ping-pong noire dans un coffre remplie de balles de ping-pong blanches.

Des techniques existent pour relever ce défi. La technologie de Climeworks, nom d’une entreprise suisse spécialiste dans la capture directe du CO2 de l’air, a mis au point un réacteur innovant. Il agit un peu comme un aspirateur de CO2. C’est en réalité un filtre recouvert de composés chimiques extrêmement réactifs capables d’absorber la majorité des concentrations de CO2. Le carbone est récupéré en chauffant le filtre à haute température.

© Climeworks – Réacteur captant le CO2 directement depuis l’air.

Créer des économies circulaires du carbone

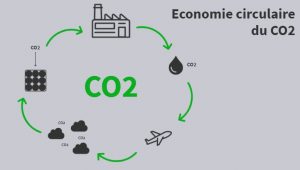

Le CCU tente d’introduire une circularité dans la gestion du CO2. L’objectif de cette technique est ainsi de créer une économie circulaire du CO2 pour atteindre la neutralité carbone. « La production et la gestion de la fin de vie des produits créés à base de CO2 sont cruciales pour définir l’impact environnemental et climatique des technologies CCU. Il faut vraiment essayer que le carbone ne reparte pas dans l’atmosphère et donc avoir une vision circulaire du CCU », souligne Célia Sapart, climatologue, directrice de la communication et des sciences climatiques chez CO2 Value Europe.

Concrètement, une entreprise et des chercheurs vont par exemple fabriquer des carburants pour avion à base de CO2 capté dans l’atmosphère. Une fois que ce CO2 sera à nouveau émis dans l’atmosphère, suite à la combustion du carburant, l’idée sera de capturer à nouveau ce carbone pour refabriquer du carburant. Le procédé peut alors se répéter infiniment. On est donc dans une boucle, dans un schéma circulaire du carbone.

© Maëlle Winandy & Valentin Lecocq – Economie circulaire du CO2 (exemple de l’aviation).

Néanmoins, il est important de préciser que ce type de procédé demande d’importantes quantités d’énergie renouvelable, autant pour la capture du CO2 que pour sa conversion en carburant. Il semble donc exclu d’utiliser ce type de carburant pour alimenter les voitures individuelles où des solutions électriques existent.

Actuellement, il existe des dizaines de projets CCU en Europe.

Focus sur trois projets CCU en Europe

Utiliser les énergies renouvelables

Nous l’avons vu, une des limites des technologies de captage ou de recyclage du CO2 est qu’elles peuvent consommer beaucoup d’énergie. Pour remédier à cela, des chercheurs tentent de recycler du CO2 en utilisant des énergies renouvelables. C’est le cas de Pekka Simell, chercheur en ingénierie à l’Université de Lappeenranta, une université finlandaise située à quelques kilomètres de la Russie et reconnue pour ses nombreux départements dédiés aux nouvelles technologies.

© Teemu Leinonen – Unité de captage directe du CO2 de l’air du projet Soletair.

Avec 15 autres chercheurs, Pekka Simell a travaillé durant deux ans sur le projet Soletair. L’objectif ? Fabriquer du plastique, des carburants et du gaz de manière durable. « L’idée était d’utiliser les ressources nécessaires qui provenaient uniquement de la nature : le CO2, le vent, le solaire. Nous avons produit de l’hydrogène avec des énergies renouvelables et nous avons capté du CO2 directement depuis l’atmosphère. Le CO2 et l’hydrogène ont ensuite été combinés pour fabriquer des hydrocarbures ou du plastique », explique-t-il.

La petite installation pilote a fonctionné durant 300 heures et a permis de produire jusqu’à 6,2 kg d’hydrocarbure neutre en CO2 par jour. Pekka Simell ajoute que les résultats publiés en 2018 prouvent que cette technologie a comme avantage principal de diminuer fortement l’emploi de carburant fossile dans la fabrication de plastique ou d’hydrocarbure.

© Teemu Leinonen – Récupération par un scientifique du carburant produit.

L’aviation

Le transport est l’un des secteurs qui rejettent le plus de gaz à effet de serre. L’aviation n’échappe pas à ce constat. Selon la Commission européenne, les rejets de CO2 liés à l’aviation représentaient 3,8% des émissions totales dans l’UE en 2017.

Contrairement au transport routier, il sera extrêmement difficile, voire impossible, pour le secteur aérien de passer à l’électrique. Néanmoins, les scientifiques et industriels recherchent activement des alternatives pour diminuer au maximum les émissions liées à l’aéronautique.

© Pixabay – Un avion de la compagnie Scandinavian Airlines (SAS).

Parmi les projets en cours, il y a Norsk e-fuel qui a comme but de « défossiliser » l’aviation norvégienne. Pour ce faire, les scientifiques ont mis au point un carburant fabriqué à base de CO2 capté dans l’air et d’hydrogène renouvelable. L’objectif ? Une commercialisation dès 2026 et une production de 100 millions de litres de carburant, ce qui devrait permettre de réduire de 50% les émissions de CO2 des cinq itinéraires aériens les plus fréquemment desservis en Norvège.

Pour Célia Sapart, le recours à ce genre de carburant peut aider à combler les lacunes de l’hydrogène, une autre source d’énergie prometteuse amenée à substituer les énergies fossiles. « Le problème avec l’utilisation directe de l’hydrogène comme carburant, c’est que sa densité volumétrique est très importante. Le volume de gaz dont on a besoin pour la quantité d’énergie donnée est beaucoup plus grand que si on utilise d’autres carburants. Il est impossible de faire Paris – New York rien qu’avec de l’hydrogène. Si on veut y arriver, il faut changer toutes les infrastructures, c’est-à-dire les avions. Mais cela a un coût environnemental. Il faut vraiment essayer de réfléchir avec les infrastructures qu’on a aujourd’hui », explique-t-elle. Selon elle, le fait de faire réagir l’hydrogène renouvelable avec du CO2 capté peut permettre de créer toute une série de carburants, sans devoir changer les infrastructures.

Les matériaux de construction

Le secteur du bâtiment émet, lui aussi, énormément de gaz à effet de serre. Pour réduire leurs émissions, certaines entreprises innovent. C’est le cas d’Orbix, une société belge qui fabrique des matériaux de construction de manière durable. Elle utilise notamment la technologie de la carbonatation. Le but est de créer des matériaux durs à partir de CO2 capté et de déchets de construction riches en calcium et magnésium.

Ainsi, la carbonatation fait réagir des ions calcium et magnésium avec du CO2 afin de fabriquer des blocs de constructions solides. « Dans ces matériaux, le CO2 est capté et définitivement emprisonné. On peut évacuer le CO2 si on chauffe les matériaux à 850 degrés. À ce moment-là, le bloc qui est dur va se transformer en poudres et le CO2 pourra s’échapper. Mais ce n’est normalement pas le but des matériaux de construction. Ainsi, si le bloc reste un bloc, le CO2 peut être stocké définitivement », explique Peter Vanmierloo, Business manager chez Orbix.

Pour développer cette technologie de la carbonatation, Orbix a reçu des fonds de l’UE et a collaboré avec de nombreux centres de recherches et universités, dont l’ULB, l’ULG et VITO (Institut flamand de la recherche technologique). L’entreprise a aussi reçu 25 millions d’euros de la Région wallonne pour installer une usine pilote à Farciennes près de Charleroi, afin de tester la technique.

Au fur et à mesure des années, la demande s’accroît. « Il y a beaucoup d’intérêts pour notre technologie, pas seulement venant de fabricants des produits, la demande vient aussi des utilisateurs ou des architectes, mais aussi des communes, d’autres organisations, qui sont obligées d’être CO2 neutre dans quelques années », constate Peter Vanmierloo.

© Orbix – Construction d’un abris de jardin avec des blocs de construction Orbix.

La popularité croissante des CCU, un constat que confirme Célia Sapart. « A CO2 Value Europe, on a des industries qui viennent tous les jours vers nous, qui nous demandent ce qu’elles peuvent faire de leurs émissions. Notre but est de créer une nouvelle industrie durable basée sur le recyclage du CO2 tout en créant des symbioses entre les industries et les secteurs de la recherche, de l’innovation et du développement. La Belgique étant un bon exemple, avec de nombreux projets CCU innovants », remarque-t-elle.

Un exemple à citer de projet aboutit de CCU dans les matériaux de construction est la mise en place d’un trottoir fait à base de CO2 à Gand.

© Valentin Lecocq – Trottoir en CO2 à Gand fabriqué avec la technologie Carbstone développée par VITO et Orbix

La BECCS (bioenergy with carbon capture and storage)

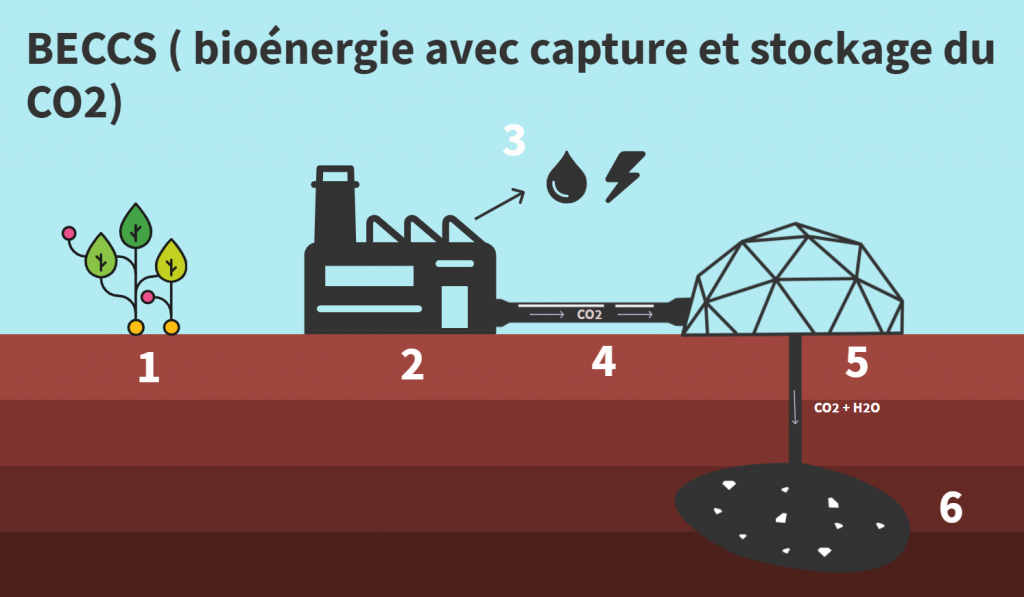

Capturer le CO2 issu de la combustion de la biomasse. Voici le but de la BECCS (bioenergy with carbon capture and storage- bioénergie avec captage et stockage du CO2).

L’enjeu est, en effet, d’obtenir des émissions négatives nettes en brûlant de la matière végétale. Le carbone issu de l’incinération de la biomasse est ainsi capté et stocké dans le sol, via des installations CCS. Dans le même temps, l’énergie issue de la combustion de la biomasse peut être convertie en électricité, en chaleur, en éthanol, en hydrogène ou encore en plastique.

© Maëlle Winandy & Valentin Lecocq – 1 : culture de biomasse. 2: combustion de la biomasse en usine où un réacteur capte le CO2. 3: fabrication de produits (fuel, électricité…) en utilisant l’énergie issue de la combustion de la biomasse. 4: transport du CO2 par pipeline. 5 : injection du CO2 (mélangé avec de l’eau) dans le sol. 6 : solidification du CO2.

La transformation de la matière végétale en énergie n’est pas quelque chose de révolutionnaire. En effet, il est déjà possible de produire de l’électricité à partir de biomasse. Ainsi, selon le Plan national énergie-climat, la biomasse représentaient 20 % de la production d’électricité annuelle belge en 2017. En revanche, ce qui est nouveau, c’est d’ajouter des unités de capture et de stockage au sein de ces centrales.

Alors que le GIEC accorde une place relativement importante à la BECCS dans ces scénarios, il n’existe pour l’heure que cinq installations à grande échelle dans le monde. En Europe, quelques projets pilotes sont en cours, notamment Drax Power Plant, une expérimentation qui a pour objectif de produire de l’électricité à partir de la biomasse dans le Yorkshire au Royaume-Uni.

La BECCS a suscité beaucoup d’enthousiasme au début des années 2000. Mais nous verrons un peu plus loin que les nombreuses limites liées à cette technologie ont freiné son développement.

Ingénierie du CO2 : bonne ou mauvaise idée ?

Nous l’avons vu, les technologies de captation de CO2 sont multiples et peuvent être appliquées dans de nombreux secteurs. Il revient maintenant à débattre sur quelle place leur accorder dans ce grand puzzle qu’est la transition écologique. Un débat qui nous amène à nous poser de nombreuses questions : comment combler les lacunes liées à ces techniques ? Faut-il privilégier le recyclage au stockage ? Comment « défossiliser » ou « décarboner » l’industrie ? Quelles sont les législations à mettre en place ? …

L’acceptabilité des populations

Parmi toutes les technologies testées, c’est surtout le CCS, principalement l’étape du stockage, qui inquiète le plus. Enfouir du CO2 sous terre peut effectivement faire peur. Lors de l’implémentation de certains projets de séquestration en onshore (sous terre), des résistances citoyennes ont eu lieu dans certains pays, notamment en Allemagne, en France ou aux Pays-Bas. « Le modèle européen qui est en train de s’imposer, c’est celui de la séquestration offshore, c’est-à-dire en mer. L’avantage est que l’acceptabilité est en général bien meilleure. Les gens sont, en effet, moins contents quand on enfouit du CO2 sous leurs pieds », constate Régis Briday, historien des sciences et des techniques, spécialisé dans l’étude des sciences et des politiques de l’atmosphère et du climat, et chercheur à l’Université Paris-Est Créteil.

© David Mark (via Pixabay) – Dès 2024, au port de Rotterdam, il est prévu de stocker du CO2 dans des champs gaziers vides en mer.

Célia Sapart observe une méconnaissance d’une partie de la population envers le recyclage du CO2. « Il y a beaucoup d’incompréhensions. Par exemple, quand Covestro s’est mis à commercialiser des matelas fabriqués à base de CO2, les gens étaient inquiets, alors que beaucoup ne réalisaient pas que leurs matelas étaient à l’origine à base de pétrole. Or, il faut mettre les choses en perspectives : le CO2, on le respire tous les jours dans l’air, on boit des sodas qui en contient. Il n’y a absolument aucun risque à dormir sur un matelas à base de dioxyde de carbone », rassure-t-elle. Célia Sapart précise qu’il faut accroître la connaissance de ces technologies auprès du grand public pour éviter ce genre de situation.

Le lobby du CCS

L’une des principales critiques contre le CCS est d’être un faire-valoir afin de continuer à exploiter les énergies fossiles. Beaucoup considèrent d’ailleurs que l’intérêt du CCS est en partie dû aux bénéfices à court terme des industries exploitant les combustibles fossiles.

Un rapport datant de 2013 de la Fédération Inter-Environnement Wallonie détaille la manière dont les lobbys du CCS tentent d’influencer la politique européenne. Ainsi, ZEP (European Technology Platform for Zero Emission Fossil Fuel Power Plant) constitue le premier lobby européen du secteur. Cette plateforme se présente comme un conseiller technique de la Commission européenne dans le développement de technologies CCS. Elle est, en fait, dirigée et financée par de grands groupes ayant de nombreux intérêts dans la poursuite de l’exploitation des combustibles fossiles tels que Total, Shell ou encore EDF.

Le Corporate Europe Observary (CEO), un centre de recherche étudiant la façon dont les lobbys de multinationales influent sur les décisions européennes, a démontré que ZEP avait réussi à obtenir de nombreux financements publics dans le déploiement de CCS. Le CEO précise que ces industriels font pression sur la Commission européenne pour éviter de payer de leur poche l’installation d’infrastructures de captage de carbone. L’influence de ces groupes de pression du CCS a aussi été démontrée cette année dans un article paru dans le journal Le Monde.

« Le but du CCS est de ne rien changer au business model de l’industrie fossile. »

Cette emprise des lobbys du CCS en inquiète beaucoup. Célia Sapart en fait partie. Elle craint que le CCS soit une excuse pour continuer à brûler des énergies fossiles. « Poursuivre à extraire du carbone fossile et faire du CCS, cela revient au même que de faire bouillir une casserole d’eau, tout en continuant à augmenter le thermostat et incorporer des glaçons à l’intérieur en espérant que l’eau se refroidisse », ironise-t-elle. Néanmoins, selon elle, il sera nécessaire de stocker du CO2 atmosphérique à un moment ou un autre, mais cela doit se faire en dernier recours.

Mathieu Soete, responsable climat et énergie chez Greenpeace Belgique, considère, lui, que le CCS est une solution « end of pipe ». « On agit après avoir brûlé du CO2, plutôt que de changer le système dans son ensemble. Le but est de ne rien changer au business model de l’industrie fossile. On risque surtout de donner beaucoup d’argent en subventions à un système qui ne veut pas évoluer », déclare-t-il.

Une solution transitoire ?

Face aux critiques, Anne De Wit tempère. Selon elle, la technologie CCS n’est qu’une solution parmi tant d’autres. Elle n’est aussi que transitoire : « Ce n’est pas une solution à long-terme. Continuer à polluer et se dire qu’on va tout mettre dans le sous-sol, ce n’est disons pas une gestion « en bon père de famille ». En revanche, le temps que l’on mette en place toutes les énergies alternatives, c’est une solution qui est extrêmement intéressante.» Anne De Wit met en avant la sécurité de cette technique et insiste sur la capacité qu’a le CO2 à se minéraliser dans le sous-sol, ce qui rend la possibilité de fuite peu probable.

Mathieu Soete ne semble pas complètement convaincu par cet argument de la solution transitoire. « Un tel investissement, on ne le fait pas que pour cinq ans. On a besoin d’installations supplémentaires pour capter le CO2 et de pipelines pour le transport. Ce sont des investissements qui se font sur 15, 20, 30 ans. Investir dans des cycles de 30 ans et commencer à réduire les émissions en 2050, ce sera trop tard », commente-t-il.

Des technologies non-matures ?

Mathieu Soete met aussi en garde qu’investir dans ces techniques pourrait nous faire perdre quelques années précieuses, si on se rend compte qu’elles ne remplissent finalement pas toutes leurs promesses.

Une analyse partagée par Frédéric Amiel. « Il est dangereux de miser aujourd’hui sur des technologies non-matures pour régler un problème qu’on peut résoudre autrement (diminuer les gaz à effet de serre). Les CCS et CCU n’existent que de manière théorique ou à l’état de test. Elles ne sont pas encore déployables à l’échelle industrielle. Il reste plein d’interrogations sur la faisabilité technique et sur les coûts associés », explique-t-il.

Mais pour Régis Briday, historien des techniques, dire que les technologies CCS et CCU sont non-matures est une erreur de raisonnement : « Ce n’est pas parce qu’il y a peu d’installations à grande échelle qu’il n’y a pas un grand savoir-faire derrière. Cela fait 50 ans que les industries pétrolières et gazières travaillent sur ces technologies. » Selon lui, ce sont surtout des questions sur l’efficacité énergétique et sur le coût qui posent problème. Nous reviendrons un peu plus tard sur ce dernier point.

« Défossiliser » l’industrie lourde

16%. C’est le pourcentage des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial de l’industrie lourde ; c’est davantage qu’un pays comme les Etats-Unis.

© Valentin Lecocq – Données : ourwoldindata.org

Réduire les rejets de gaz à effet de serre de cette industrie est donc primordial. Mais pour Anne De Wit, il est complètement utopiste d’envisager l’arrêt à très court terme de ce secteur, où les alternatives sont peu nombreuses. « Sans ces technologies de captage, on n’arrivera pas à aller suffisamment vite pour atteindre l’objectif des deux degrés. C’est ce que dit d’ailleurs le GIEC dans son rapport de 2018 », justifie-t-elle.

Une opinion que partage Célia Sapart : « Idéologiquement, je suis d’accord sur le fait qu’il faut évidemment arrêter les processus les moins durables comme la production de ciment. Cependant, c’est très facile de dire ça quand on vit en Europe, dans de belles maisons, avec de nombreuses infrastructures à notre disposition. Il faut penser aux pays qui sont en train de développer leurs infrastructures et aussi au fait qu’on a besoin de tels matériaux pour développer les systèmes d’énergie renouvelable. »

« Le CCU n’est pas une solution miracle….Il doit être accompagné de changements profonds de notre système économique. »

Pour Célia Sapart, on aura sans doute besoin du CCS dans la transition écologique pour créer des émissions négatives. Elle pense, néanmoins, que cette technologie doit être utilisée en dernier recours, car l’enjeu est la « défossilisation » de l’industrie. Célia Sapart privilégie le CCU qui peut permettre de substituer les émissions des industries comme celle du ciment qui doivent encore émettre du CO2. « Le CCU n’est évidemment pas une solution miracle. Il y a toute une série de résolutions qui toutes ensemble peuvent faire des miracles », nuance-t-elle.

Pour Célia Sapart, la technologie doit nous aider à résoudre la crise climatique. Cela passe par les énergies renouvelables, les techniques d’amélioration de l’efficacité énergétique, le CCU, et éventuellement le CCS. « Tout cela doit néanmoins être accompagné de changements profonds de notre système économique : de la consommation, des modes de vie, des systèmes industriels », prévient-elle.

Du côté de Greenpeace, on concède que certains secteurs, comme l’industrie lourde, vont avoir besoin de capturer le CO2. « Pour ces entreprises, ça demanderait énormément d’investissement pour les « décarboniser ». Donc, on peut éventuellement faire appel à des technologies de préférence de recyclage du CO2. Mais avant d’y avoir recours, il faut penser à électrifier, à améliorer l’efficacité énergétique et à essayer de réduire la demande », explique Mathieu Soete.

Si Greenpeace est fort sceptique par rapport au CCS, l’ONG semble être un peu plus favorable au CCU. « Ce n’est pas vraiment une mauvaise idée si c’est durable et définitif. Cela peut aider certains secteurs à devenir neutre en carbone. Mais, utilisons ce CO2 pour le stocker dans des pierres, des briques ou d’autres matériaux pour être sûr que le carbone ne sera pas relâché dans l’atmosphère après quelques années », indique Mathieu Soete.

Du côté de la fédération des Amis de la Terre, on n’est aussi pas complètement fermé au CCU. Néanmoins, l’association précise qu‘il ne faut pas se faire d’illusions, ces technologies ne vont pas nous empêcher de réduire notre consommation. Frédéric Amiel prend l’exemple du trafic aérien qui doit drastiquement décroître, et non chercher à trouver des nouveaux hydrocarbures moins polluants.

Par ailleurs, l’organisation précise que miser sur le recyclage ne doit pas s’accompagner d’un renoncement de notre réduction de consommation d’énergie. Or, selon Frédéric Amiel, la réutilisation du CO2 serait davantage une fuite en avant en matière d’empreinte énergétique. « Le CCU est une technologie très énergivore. Recourir au renouvelable pour limiter la consommation d’énergie ? Autant l’utiliser pour remplacer nos sources d’énergie fossile », argumente-t-il.

Un prix du CO2 trop bas

L’un des freins du développement des technologies de captage, stockage et recyclage du CO2, c’est le coût des investissements. Ces infrastructures coûtent en effet extrêmement cher. « Dans le monde, le grand coup d’arrêt sur le CCS, c’est définitivement la crise financière de 2008-2009 qui a complètement fait chuter les cours du CO2 », constate Régis Briday.

Selon lui, la question du coût est un enjeu démocratique important. « Ce sont précisément ceux qui ont fait fortune avec l’énergie fossile qui peuvent maintenant investir. Et c’est vrai, au-delà d’entreprises comme Total qui font de ces technologies une vitrine de leur verdissement. Quand vous regardez dans la géo-ingénierie, les quelques programmes qui ont été faits, ce sont surtout des projets venant de quelques milliardaires », explique Régis Briday.

« Une société qui pollue aura plus intérêt à payer des taxes CO2 qu’à faire des investissements dans des unités de captage. »

Un prix du CO2 trop bas et un système qui ne dissuaderait pas assez les entreprises à réduire leurs émissions : un constat que font la plupart de nos intervenants. « Les sociétés privées ne seront pas prêtes à investir, tant que les taxes CO2 ne seront pas très élevées. Une société qui pollue aura plus intérêt à payer des taxes CO2 qu’à faire des investissements dans des unités de captage », explique Anne De Wit.

Au travers de cette critique, c’est tout le système d’échange de quotas d’émission européen qui est remis en question. Présenté par la Commission européenne comme sa pièce maîtresse dans la lutte contre le changement climatique, ce dispositif a pour vocation de limiter les émissions de gaz à effet de serre de près de 10.000 installations des secteurs de l’électricité, de la manufacture et du transport aérien.

Dans ce système, un plafond est fixé chaque année afin de limiter le niveau total de certains gaz à effet de serre pouvant être émis par les installations. Ce plafond est ensuite partagé entre les différents acteurs du marché qui reçoivent des quotas d’émission qu’elles peuvent échanger avec d’autres entreprises. Un quota vaut une tonne de CO2.

Une entreprise qui reçoit par exemple 100 quotas peut ainsi rejeter 100 tonnes de CO2 dans l’atmosphère. Si elle dépasse cette limite, la compagnie pourra dans un délai de quatre mois acheter des quotas CO2 à d’autres entreprises. Si l’échéance est dépassée, il faudra payer une amende. À l’inverse, si une entreprise ne consomme pas tous ses quotas CO2, elle pourra les revendre à d’autres installations dans le besoin.

« Les grosses entreprises reçoivent plus de quotas d’émissions gratuits qu’elles en ont besoin. Cela leur rapporte donc de l’argent, car elles ont la possibilité de les revendre. »

Pour Matthieu Soete de Greenpeace, ce système d’échange de quotas d’émission est beaucoup trop laxiste. « Les grosses entreprises reçoivent plus de droits gratuits qu’elles en ont besoin. Cela leur rapporte donc de l’argent, car elles ont la possibilité de les revendre. Il faut mettre en place des mesures pour augmenter ce prix. Avec un prix deux à trois fois plus haut, ça donnerait à l’industrie beaucoup plus de raisons d’investir dans des réductions d’émissions via n’importe quelle technologie », explique-t-il.

En effet, au-delà du système classique d’échange de quotas carbone, certaines entreprises très polluantes dans les secteurs du ciment, de la sidérurgie ou de la chimie reçoivent des droits gratuits d’émettre du CO2, officiellement pour éviter les délocalisations en dehors de l’Europe.

Néanmoins, un récent rapport du lobby environnemental Carbon Market Watch (CMW) a mis en lumière le manque d’effets bénéfiques de ces autorisations de polluer gratuitement. Selon l’organisation, les entreprises bénéficiaires de quotas gratuits ont ainsi récolté entre 30 et 50 milliards d’euros de gains de 2008 et 2019, sans pour autant baisser drastiquement leurs émissions de CO2.

Cet été, la Commission européenne a annoncé une extension du système des quotas CO2 aux secteurs du bâtiment et du transport routier. Une nouvelle qui n’a pas réjoui les associations environnementales et certains responsables politiques des états membres. En effet, cette mesure fait craindre une hausse des prix du carburant, au détriment des ménages les plus pauvres. Par ailleurs, la Commission européenne n’envisage pas de revenir à court terme sur la possibilité pour certaines entreprises polluantes de recevoir des quotas CO2 gratuits.

Outre une réforme du système des quotas d’émission, certains réclament un cadre politique plus propice au développement des technologies de captage de CO2. « Il faut un contexte politique favorable et des incitations au niveau du marché pour que les produits durables à base de CO2 puissent être intéressants à fabriquer par rapport aux produits qui sont basés sur le pétrole », explique Célia Sapart.

Le rôle des Etats : du financement à l’élaboration de politiques

Depuis déjà de nombreuses années, l’Union européenne finance des projets liés aux CCS et CCU. Via « Innovation Fund », la Commission européenne propose un programme d’investissement de 10 milliards d’euros pour le développement commercial d’innovations technologiques bas-carbone entre 2020 et 2030.

« Innovation Fund » n’est pas le premier plan d’investissement soutenant l’émergence de démonstration commerciale de CCS et CCU. On peut ainsi citer le programme énergétique européen pour la relance (PERR) qui s’inscrivait dans un plan de reprise suite à la crise économique de 2008-2009. Un milliard d’euros avaient été octroyés pour des projets CCS. On peut aussi mentionner l’initiative NER300. Il s’agissait d’un programme de deux milliards d’euros lancé en 2009 dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission pour supporter des initiatives de démonstration commerciale CCS et d’énergies renouvelables innovantes.

Néanmoins, malgré tous ces investissements, aucun projet concluant de démonstration commerciale CCS n’a abouti. La plupart des projets lancés ont été abandonnés en cours de route. C’est en tout cas ce que constate un audit datant de 2018 commandé par la Cour des comptes européenne.

Au niveau national, suite au règlement sur la gouvernance de l’Union de l’énergie, les 27 Etats membres de l’Union européenne doivent élaborer des plans nationaux énergétiques et climatiques (PNEC). Le but ? Élaborer des objectifs et des politiques respectant les engagements de réduction de gaz à effet de serre pris lors de la COP21. Ainsi, de nombreux pays ont mis en place des stratégies pour développer les technologies CCS et CCU. La Belgique en fait partie, tout comme la Finlande, la France ou encore les Pays-Bas.

Dans son plan national énergie-climat, la Belgique envisage donc le recours au CCS et CCU, avec des disparités selon les régions du pays. La Wallonie promeut la capture et la réutilisation. La Flandre vise à créer des économies circulaires du carbone en misant principalement sur le recyclage. La Région Bruxelloise, elle, n’envisage que de financer quelques projets pilotes de capture, de séquestration ou de recyclage, à échelle limitée. Ce qu’il faut surtout retenir, c’est que la Belgique ne prévoit pas de séquestrer de manière permanente du CO2 dans ses sous-sols.

Selon Anne De Wit, au-delà des investissements, les Etats doivent dès maintenant s’impliquer davantage afin de trouver des réponses pour régler certaines problématiques propres aux techniques de captage et de stockage. « Pour la construction de pipeline pour transporter le CO2 de son lieu de captage vers son lieu de stockage, il faut qu’il y ait des accords entre les Etats », souligne-t-elle.

BECCS : l’enjeu de trouver de la biomasse

Nous l’avons vu, la BECCS est une des technologies à émissions négatives la plus abordée par le GIEC. Néanmoins, outre le faible nombre d’installations présentes à ce jour, toutes les limites et débats abordés liés aux CCS/CCU persistent vu que la BECCS fait appel à ces technologies dans ses infrastructures.

Le débat porte aussi sur les limites liées à l’approvisionnement des centrales BECCS. « Il y a un besoin énorme de biomasse, qui devra d’autant plus être importée d’autres pays par bateau notamment. Cela va donc rejeter du CO2. Par ailleurs, on va aussi avoir un problème de compétition des sols. On a besoin de ces sols pour notre production alimentaire. Il faut parallèlement s’assurer que cette biomasse ne provient pas de la déforestation », alerte Mathieu Soete.

© Recyclind (via Pixabay) – Bois, végétaux, déchets agricoles sont de la biomasse. Entre la lutte contre la déforestation et la compétition des sols avec l’agriculture, trouver de la biomasse est un défi important.

Frédéric Amiel partage ce constat et ajoute que le BECCS pose aussi un problème de comptabilité. « On a tendance aujourd’hui à couper très rapidement les végétaux. Mais on ne laisse pas le temps à la biomasse de se reconstituer et donc de restocker le carbone émis », explique-t-il.

L'importance d'un grand débat démocratique

Nous l’avons vu, les débats autour de ces techniques de captage, de stockage ou de recyclage du CO2 sont intenses et passionnants. D’un côté, ces technologies jugées efficaces suscitent l’espoir de scientifiques ou d’entrepreneurs afin de « défossiliser » ou « décarboner » l’industrie. De l’autre, elles sont considérées comme étant trop coûteuses, énergivores, difficiles à mettre en place à large échelle ou aux mains d’industriels aux ambitions parfois contestables.

Néanmoins, il y a presque consensus auprès de nos intervenants sur la nécessité d’avoir recours à ces moyens et sur le fait qu’ils ne constituent qu’une pièce dans ce grand puzzle qu’est la transition écologique. En revanche, des divergences émergent, surtout au niveau de quelles techniques privilégier et sur la taille que cette pièce de puzzle doit avoir, autrement dit dans quelle proportion va-t-on devoir avoir recours à ces technologies.

Parfois, les débats renvoient à des discussions plus générales, comme sur le clivage entre croissance et décroissance économique, dans la perspective de la transition écologique. Ces trois opinions suivantes illustrent cette opposition.

Pour Audrey Barrucci de Calix, il ne sera pas possible de converger vers une société neutre en carbone avec une perspective de décroissance économique. « Nous devons continuer dans une économie de croissance, tout en changeant la pensée, les budgets qui doivent aller vers les bonnes choses et permettre de faire des investissements durables. La décroissance, c’est moins de travail, moins d’investissements et plus de problèmes sociaux », prévient-elle.

La fédération des Amis de la Terre n’est pas de cet avis. Elle assume ce concept de décroissance et assure qu’une économie soutenable n’est pas possible avec cette idéologie du profit. « La croissance économique est liée à la croissance de l’exploitation des ressources naturelles. La décroissance est une visée nécessaire si on veut atteindre un équilibre dans notre consommation des ressources naturelles. On veut une société qui maintient les niveaux de vie qu’on a aujourd’hui pour tous, mais sans chercher à augmenter constamment la production de richesse années après années », explique Frédéric Amiel.

Du côté de Greenpeace, on préfère parler de « post croissance ». Ainsi, selon Matthieu Soete, il faudrait arriver à sortir de cette idéologie de croissance en pensant à d’autres manières de voir la prospérité et le développement. Pour lui, certains secteurs comme l’industrie lourde doivent abandonner cet objectif de croissance, alors que d’autres comme les énergies renouvelables doivent, au contraire, croître afin de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre.

Tous ces débats autour de la transition écologique et économique à entreprendre dans nos sociétés sont complexes mais essentiels. La transition écologique doit être l’affaire de tous les acteurs de la société : les entrepreneurs, les scientifiques, les politiques, mais aussi les citoyens. Un grand débat démocratique rassemblant tout le monde pour discuter des moyens à mettre en place face à la crise climatique est capital. Et cela passe par des débats dans les médias, des discussions entre scientifiques et citoyens, ou encore des conventions ou jurys citoyens. Car oui, le débat démocratique, c’est peut-être la première étape pour arriver à un changement de société.